Come già saprà chi ci segue sulla pagina Facebook, abbiamo da poco avviato un doposcuola (qui tutte le informazioni) che, tra i vari strumenti e metodologie, prevede l’uso della didattica ludica o ludodidattica. Ma che cos’è la ludodidattica? Ce lo spiega Giulia Addazi, docente Laudes responsabile del doposcuola e dottoranda di ricerca presso l’Università per Stranieri di Siena, nonché appassionata ludomane.

La ludodidattica, pur avendo avuto precedenti storici anche illustri, ha trovato solo nel secolo scorso uno statuto, una collocazione metodologica, soprattutto dopo i lavori di Piaget, Vygotskij e altri pedagogisti che, per primi, hanno messo in luce la valenza formativa del gioco nello sviluppo del bambino. Lev Vigotskij, nel suo saggio “Il ruolo del gioco nello sviluppo”, scrive:

[…] è impossibile ignorare il fatto che il bambino soddisfa certi bisogni nel gioco. Se non comprendiamo il carattere speciale di questi bisogni, non possiamo capire l’unicità del gioco come forma di attività (Vygotskij 1987: 136).

Con lo sviluppo dell’approccio umanistico-affettivo, che pone al centro l’alunno e la sua esperienza di apprendimento, la didattica ludica assurge a metodologia riconosciuta: il gioco infatti è in grado di eliminare il filtro affettivo (ansia, paura di non farcela, paura del giudizio) che intralcia l’apprendimento, innescando quella che in ambito glottodidattico Krashen ha chiamato Rule of Forgetting (Krashen 1982): ovvero, l’importanza di scordarsi di stare imparando quando si impara. Inoltre, con il gioco lo studente è pienamente protagonista del processo di apprendimento, poiché coinvolto attivamente nella costruzione del sapere.

Caon e Rutka hanno scritto un bel libro, “La lingua in gioco”, in cui la didattica ludica è collocata nel più ampio insieme dell’apprendimento significativo (Rogers 1973: 8-10). Con questo termine si intende indicare un apprendimento olistico (cioè che investe la dimensione affettiva ed emozionale del soggetto, non solo quella conoscitiva), fortemente basato sull’esperienza e in grado di stimolare gli interessi dell’apprendente; poiché legato direttamente agli interessi di chi apprende, è anche automotivato e autovalutato: l’interesse è per il gioco stesso, l’obiettivo è portarlo a compimento.

Ma cosa si debba intendere per didattica ludica non è ancora propriamente chiaro. Non si tratta solo di una cornice, meno ansiogena e stressante dell’insegnamento tradizionale: non cambia molto se il docente fa una domanda a bruciapelo o se la formula dopo aver detto «facciamo un gioco: chi risponde bene prende 10». Per strutturare seriamente una didattica ludica, dunque, non basta che il docente dica «facciamo un gioco». Io, ad esempio, ho un trauma personale. La gara di tabelline alla scuola elementare. Io le tabelline le sapevo, giuro. C’erano dei premi bellissimi, tutti disposti in fila sopra la cattedra. Si andava a due a due vicino alla cattedra dove stava seduta la maestra, davanti a tutti: vinceva chi rispondeva per primo. Ma io sono sempre stata un po’ ansiosa. L’epilogo con il mare di lacrime versate pubblicamente mi sembra abbastanza prevedibile.

Con questo aneddoto non voglio vituperare la mia maestra (che, per carità, era davvero una santa donna!) e vendicarmi, ma indurre a riflettere sul fatto che non tutti i giochi sono uguali: la tipologia (da tavola, di interpretazione, di carte, di movimento), il genere (competitivo e cooperativo: ognuno ha i suoi pro e i suo contro), l’ambientazione (fiabesco, detective, avventura…), il contenuto (nozionistico, logico, relazionale) hanno delle ricadute sulla motivazione, sono legati alla predisposizione e alle passioni di ognuno. La mia maestra voleva solo farci studiare le tabelline con più motivazione: ma non è detto che un’interrogazione travestita da gioco aiuti nella motivazione, anzi, spesso del gioco prende solo l’ansia del risultato.

Ciò che voglio dire con questo è che la didattica ludica è una metodologia: varia i suoi strumenti al variare delle esigenze educative, ma tiene fermi alcuni punti quali la centralità dell’esperienza, l’automotivazione e l’autovalutazione. Il gioco e le regole, dunque, devono essere pensate ed elaborate caso per caso: la didattica ludica non è, come molti vorrebbero, un libro di ricette, è più un’officina di strumenti che il bravo docente sa declinare rispetto alle esigenze educative. In questo senso ogni gioco (dai giochi da tavola ai giochi di una volta, dai giochi di interpretazione a giochi costruiti ad hoc) è funzionale a un obiettivo, congeniale a uno stile di apprendimento.

Spesso non ci accorgiamo che, nel voler agghindare un’attività didattica con i nastrini del gioco, stiamo solo snaturando un qualcosa che, per il bambino, è sacro. Memori della lezione lucreziana sulla difficoltà della filosofia, ci ostiniamo a voler ingannare i bambini.

Come i medici, quando cercano di dare ai fanciulli

il ripugnante assenzio, prima gli orli, tutt’attorno al bicchiere,

cospargono col dolce e biondo liquore del miele,

perché nell’imprevidenza della loro età i fanciulli siano ingannati,

non oltre le labbra, e intanto bevano interamente l’amara

bevanda dell’assenzio e dall’inganno non ricevano danno,

ma al contrario in tal modo risanati riacquistino vigore […]. (De Rerum Natura, libro IV, vv. 936-942)

Ma forse, se i fanciulli di Lucrezio non ricevono danno, potrebbe non essere lo stesso per i nostri bambini. Il nostro modo di cospargere di miele l’orlo della coppa è, spesso, un maldestro tentativo che genera più ritrosia di quanta non ne prevenga. Ma facciamo un esempio affinché sia più chiaro a cosa mi sto riferendo.

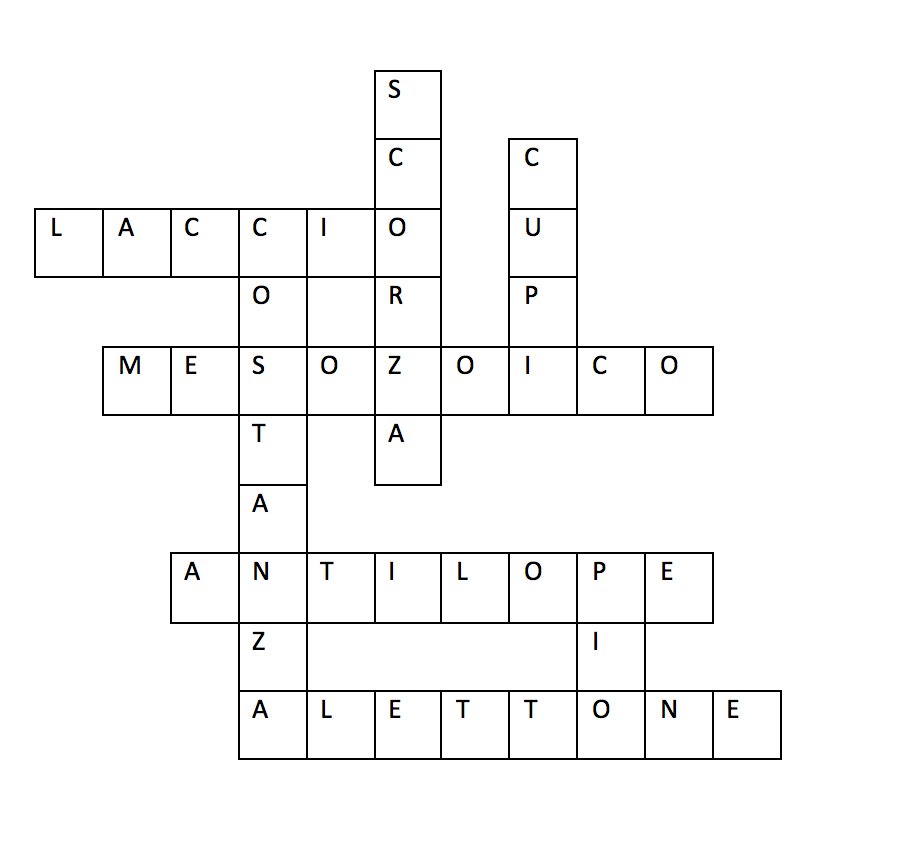

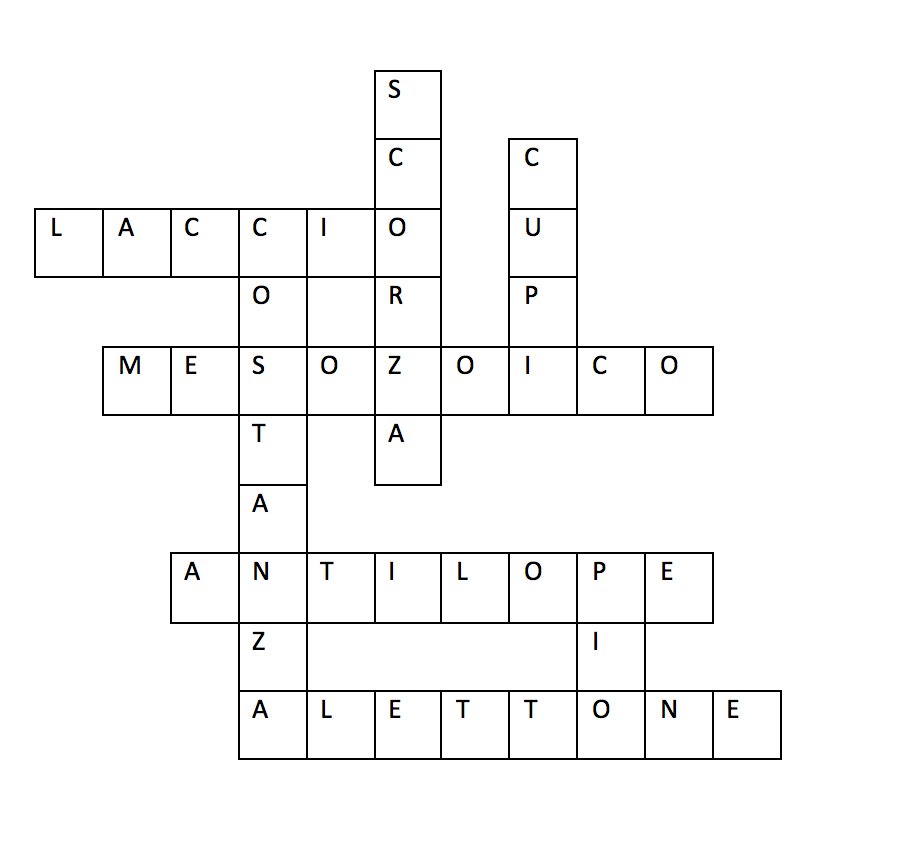

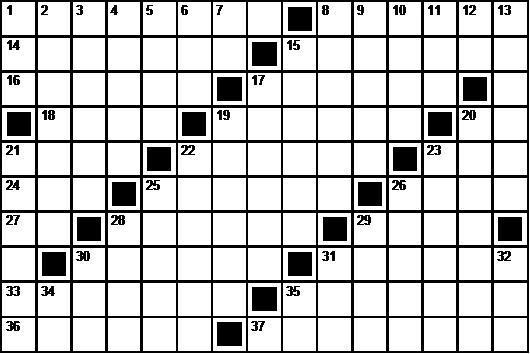

Il cruciverba. Quando si deve consolidare il materiale appreso in un’unità didattica (solitamente in ambito lessicale, parole nuove insomma) si usa un bel cruciverba. Un cruciverba come quelli de La Settimana Enigmistica, però, è difficile da creare, così di solito ci si limita a una specie di cruciverba. Tipo questo:

Questo non si può (né si deve mai) chiamare cruciverba, perché è un’altra cosa. Un cruciverba, se fatto bene, si contraddistingue per il fatto che quasi la maggior parte delle lettere nella griglia sono contemporaneamente parte di parole orizzontali e verticali: il che raddoppia la nostra possibilità di scoprire la lettera (perché possiamo ricostruirla dalla parola in verticale e da quella orizzontale). Nell’esempio sopra, invece, ogni parola incrocia bene che vada in soli due punti: con così pochi indizi, praticamente, o so la risposta o non la so. Non è un gioco, è frustrante. La sua valenza didattica è praticamente nulla.

Questo non si può (né si deve mai) chiamare cruciverba, perché è un’altra cosa. Un cruciverba, se fatto bene, si contraddistingue per il fatto che quasi la maggior parte delle lettere nella griglia sono contemporaneamente parte di parole orizzontali e verticali: il che raddoppia la nostra possibilità di scoprire la lettera (perché possiamo ricostruirla dalla parola in verticale e da quella orizzontale). Nell’esempio sopra, invece, ogni parola incrocia bene che vada in soli due punti: con così pochi indizi, praticamente, o so la risposta o non la so. Non è un gioco, è frustrante. La sua valenza didattica è praticamente nulla.

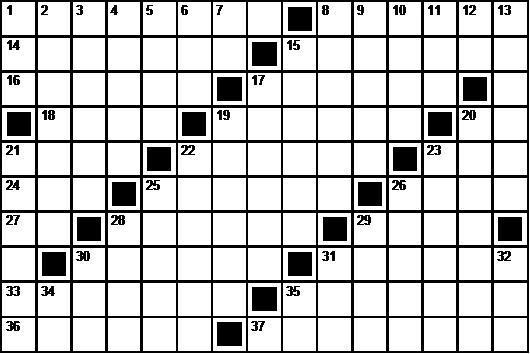

Il cruciverba classico, come quello qui sopra, costituisce invece una sfida onesta, permette (qualsiasi sia lo stile di apprendimento) di raggiungere la soluzione attivando molti e differenti processi di pensiero (come tutti i giochi enigmistici). È la griglia stessa che lancia il gioco e fornisce per tutti gli stessi strumenti per scoprire, ricostruire, immaginare, provare e alla fine indovinare le sue soluzioni.

Queste dovrebbero essere le caratteristiche di un gioco didattico: il gioco è una sfida e quindi non deve essere né troppo semplice, né troppo difficile. Non deve dare motivo di ansia e deve garantire a tutti di arrivare alla fine della sfida. Deve essere libero ma regolato. Deve essere divertente. Insomma, il gioco didattico deve essere a tutti gli effetti un gioco, e non una verifica mascherata da gioco, fatta per “ingannare” l’alunno che, anzi, ne sa molto di più (di giochi) e subodora subito l’inganno. Il gioco non è una cornice, non è un contenitore, ma può essere il volano didattico stesso. E il bravo docente deve saper fondere perfettamente contenitore e contenuto.

Note bibliografiche

Caon, Rutka 2004 = Fabio Caon, Sonia Rutka, La lingua in gioco, Guerra, Perugia

Krashen 1982 = Stephen D. Krashen, Principles and practice in second language acquisition, Pergamon, Oxford

Rogers 1973 = Carl R. Rogers, Libertà nell’apprendimento, Giunti Barbera, Firenze

Vygotskij 1981 = Lev S. Vygotskij, “Il ruolo del gioco nello sviluppo mentale del bambino”, in J.S. Bruner, A. Jolly e K. Sylva, Il gioco. Il gioco in un mondo di simboli , Armando, Roma, 1981 vol. 4, pp. 657- 678